Kein Lamm in Sicht

Oft enden Schafsgeburten mit einem toten Lamm im Gras. Schuld ist ein kleines, zumeist unentdecktes Bakterium, das ganze Herden in die Geburtenkrise stürzt. Doch bald ist damit Schluss, denn ein Alltagsphänomen des Lichts wird in Tübingen zur frühen Infektionsdiagnose benutzt.

Von Valentin Frimmer

Erstveröffentlicht in Faktor14 Ausgabe 3

Schafe sind eine tolle Sache. Ihre Wolle hält kuschelig warm und kulinarische Leckerbissen wie Lammfleisch und Schafskäse sorgen für wahre Gaumenfreuden. Und weil es der Mensch schätzt, warm eingepackt zu schlemmen, werden praktisch in jedem Land der Erde Schafe gezüchtet. Weltweit blöken mindestens eine Milliarde Tiere in Ställen und auf Weiden. Diese gewaltige Verbreitung haben Schafe zu einem globalen Wirtschaftsfaktor gemacht.

Viele Menschen leben und ernähren sich von der Schafzucht. Ihre Herden müssen gesund sein und deren Tiere sich erfolgreich fortpflanzen, denn ohne Lämmer keine Schafe. Allerdings ist es in der heutigen Viehzucht oft gar nicht so einfach, dieses simple Lebensdogma in die Realität umzusetzen. Die globalen Schafherden sind bedroht von einer Vielzahl an Krankheitserregern,

die zu Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten führen. Der bekannteste und häufigste von ihnen ist Chlamydophila abortus, ein kleines, unauffälliges Bakterium. Allein in Großbritannien verursacht er einen jährlichen Schaden von 23 Millionen Euro. Die Strategie dieses Erregers ist so erfolgreich, dass in einigen Bereichen der Erde mehr als ein Viertel aller Schafe mit diesem Keim infiziert und deren Fortpflanzung stark eingeschränkt ist.

Unauffällig und gefährlich

Das Bakterium Chlamydophila abortus lebt sowohl in den Fortpflanzungsorganen als auch im Darmbereich von Schafen, Ziegen und Rindern. Der Erreger ist in hohem Maße ansteckend und verbreitet sich hauptsächlich über die Überbleibsel einer Fehlgeburt, aber auch bei der Paarung und über ausgeschiedene Exkremente, die auf der Weide oder im Stall verbleiben. Im Reich der Mikroorganismen ist C. abortus eine Rarität. Ähnlich wie Viren lebt und vermehrt er sich innerhalb und nicht, wie die meisten anderen Bakterien, zwischen tierischen Körperzellen. Um sich zu verbreiten, verpackt er sich jedoch in eine stabile Hülle. In diesem inaktiven Zustand kann C. abortus die Zelle verlassen, ausgeschieden werden und weitere Schafe infizieren. Das tückische ist, dass der Erreger keine Symptome hervorruft, solange er sich innerhalb der Zelle befindet. Bei Böcken und nicht trächtigen Mutterschafen kann er über Jahre hinweg unentdeckt bleiben. Die Tiere sind zwar mit C. abortus infiziert und ansteckend, aber nicht sichtbar krank. Im schlimmsten Fall werden infizierte Tiere sogar zu Zuchtzwecken verkauft und verbreiten so den Erreger über weite Strecken zur nächsten Herde. Wird ein Mutterschaf jedoch trächtig, ist es mit der Unauffälligkeit von C. abortus vorbei. Durch die Schwangerschaft ändert sich das Immunsystem des Mutterschafes und der Erreger verlässt plötzlich in großer Anzahl die Zellen und infiziert den Fötus. Dort verursacht er schwere Entzündungen und tödliche Lebernekrosen. Kurz vor dem eigentlichen Geburtstermin kommt es dann zur Fehlgeburt, nach ihrem Verursacher als „Chlamydienabort“ bezeichnet.

Die verzögerte Symptomatik macht Chlamydophila abortus so gefährlich. Tritt eine durch Chlamydien hervorgerufene Fehlgeburt auf, war das betroffene Mutterschaf schon lange vorher infiziert und ansteckend. Die auf der Weide verbleibenden Geburtsreste sind zudem hochinfektiös und stellen ein enormes Risiko für die anderen Schafe dar. Eine veterinärmedizinische Diagnose des „Chlamydienabortes“ kommt also immer viel zu spät, in den meisten Fällen erfolgt sie gar nicht. Wird ein „Chlamydienabort“ tatsächlich im Labor als solcher diagnostiziert, behandelt der Tierarzt die Infektion mit Antibiotika. Dies bekämpft aber nur die Symptome und nicht die eigentliche Infektion, die Krankheit bricht nach Abschluss der Behandlung sofort wieder in der Herde aus. Außerdem sind verschiedene Impfstoffe auf dem Markt, doch gewährleisten diese weder anhaltende Immunität noch sind sie immer und dauerhaft verfügbar.

Will man dem zerstörerischen Wirken von C. abortus tatsächlich ein Ende bereiten, müssten alle Tiere ständig überwacht werden, auch die äußerlich gesunden. Bisher ist dies allerdings nicht möglich, denn noch ist zum Nachweis einer Chlamydieninfektion ein veterinäres Labor notwendig. Die Proben müssen eingeschickt und aufwendig getestet werden. Das ist teuer, zeitintensiv und schlicht zu aufwändig, um die mehr als eine Million deutschen Schafe oder gar alle Schafe weltweit mehrmals im Jahr zu testen.

Diagnose ohne Symptome?

Ein Wald-und-Wiesen-Test auf C. abortus muss her – schnell, günstig und direkt auf dem Feld oder im Stall durchführbar. Ein Fall für die Veterinärmedizin oder Mikrobiologie, denkt man. Doch Problemlösungen kommen nicht immer aus der naheliegendsten Disziplin. Am Institut für theoretische und physikalische Chemie arbeite ich im Rahmen meiner Diplomarbeit an einem Nachweisverfahren, welches den schnellen und regelmäßigen Chlamydientest bei großen Schafpopulationen möglich macht. Der Messaufbau passt in einen kleinen Koffer, den man bequem mit in den Stall nehmen kann. Außerdem ist ein einzelner Test billig und kann direkt durchgeführt werden. Eine aufwändige Aufbereitung oder Anzucht des Erregers entfällt, die Diagnose erhält man schon nach wenigen Minuten.

Ist ein Schaf mit C. abortus infiziert, versucht es sich mit Antikörpern gegen den Erreger zu wehren. Diese Antikörper sind spezifisch auf C. abortus und zirkulieren im Blut. Obwohl der Erreger selbst innerhalb von Zellen gut geschützt und unentdeckt lebt, ist der Nachweis einer Infektion also im Grunde ganz einfach: Findet man Antikörper gegen C. abortus im Blut, ist das Schaf krank, sind keine Antikörper nachweisbar, ist das Schaf gesund. Unsere neue Methode funktioniert genau nach diesem Prinzip. Wir messen mithilfe von Lichtstrahlen, ob und wie viele Antikörper gegen C. abortus im Schafsblut vorhanden sind.

Dabei machen wir uns die Eigenschaft von Antikörpern zunutze, im Rahmen einer Immunreaktion an Antigene, bestimmte Oberflächenmoleküle der Bakterienzelle, zu binden. Eines dieser Moleküle ist das sehr kleine Lipopolysaccharid, kurz LPS. Diese LPS-Moleküle kann man chemisch auf einen Glaschip aufbringen. Spült man den präparierten Chip sodann mit infiziertem Schafsblut, haften die darin enthaltenen Antikörper an die an das Glas gebundenen LPS-Moleküle an. Dadurch bildet sich eine zusätzliche Schicht auf dem Glaschip. Diese Schicht kann man nicht sehen, da sie nur wenige Nanometer dick ist. Aber wir können sie mit Licht messen. Dabei nutzt man ein uns wohl bekanntes Phänomen – einen Effekt, der Seifenblasen bunt in der Sonne schillern lässt.

Die Theorie der Seifenblase

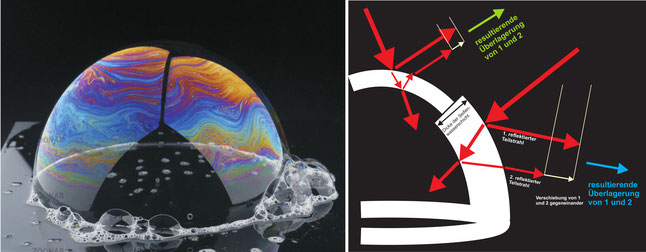

Schwebt eine Seifenblase im Sonnenschein, so tritt Sonnenlicht aus der äußeren Luft in die Seifenwasserschicht ein und aus der Wasserschicht wieder in die Luft innerhalb der Seifenblase aus. Dabei wechselt das Licht also zweimal seine physikalische Umgebung. An beiden Schichtgrenzen dringt jeweils nur ein Teil des Lichts in die neue Umgebung ein. Der Rest wird reflektiert. Trifft ein Lichtstrahl also auf eine Seifenblase, so tritt ein Teil des Strahls durch die ganze Seifenwasserschicht hindurch.

Die Hülle einer Seifenblase ist keine zweidimensionale Fläche, sondern hat eine variierende Dicke. Auf seinem Weg durch diese Hülle muss das Licht abhängig von deren Dicke einen bestimmten Weg zurücklegen. Das Licht durchdringt die Hülle aber nicht vollständig, sondern wird sowohl an der äußeren wie auch an der inneren Oberfläche der Hülle zu Teilen reflektiert. Abhängig von der Hüllendicke sind die reflektierten Teilstrahlen mehr oder weniger zueinander verschoben und resultieren in einer anderen Farbe.

Zurück kommen zwei reflektierte Teilstrahlen. Die beiden reflektierten Strahlen legen aber nicht den gleichen Weg zurück. Der an der zweiten Wasser-Luft-Grenze reflektierte Teilstrahl muss zusätzlich durch die hauchdünne Seifenwasserschicht und wieder zurück. Durch die zusätzliche kurze Wegstrecke werden die beiden Teilstrahlen räumlich gegeneinander verschoben. Aufgrund dieser Verschiebung werden einige Farben ausgeblendet, andere werden verstärkt. Dieser Modulation liegt das physikalische Prinzip der Interferenz zugrunde.

INFO: Interferenz

Sichtbares Licht kann man sich als Bündel vieler Wellen mit Wellenlängen von 380 nm bis 780 nm vorstellen. Die Wellenlänge gibt an, in welchem Abstand zwei Wellenberge oder zwei Wellentäler aufeinander folgen. Überlagern sich zwei, beispielsweise durch Mehrfachreflexion, zueinander verschobene Wellen derselben Wellenlänge, kann ein Wellenberg auf ein Wellental treffen. Die Wellen dieser Wellenlänge löschen sich gegenseitig aus. Sie sind im Lichtspektrum nicht mehr vorhanden, man spricht von destruktiver Interferenz.

Der Regenbogeneffekt entsteht unter Anderem, weil die Seifenblase nicht überall gleich dick ist. Ein paar Seifenwassermoleküle mehr an einer Stelle reichen aus, um die Verschiebung der reflektierten Teilstrahlen zueinander zu variieren und jeweils andere Farben zu verstärken. Betrachtet man die Seifenblase als Ganzes, so wirkt sie im Sonnenlicht farbenfroh bunt. Der bunte Blasenzauber und die medizinische Diagnose scheinen weit voneinander entfernt. Die Kluft ist aber gar nicht so groß. Der Glaschip, auf dem ich die Chlamydienantikörper im Blut nachweise, verhält sich im Grunde genau wie die Seifenblase. Die Glasschicht mit den gebundenen LPS-Molekülen hat aber im Gegensatz zur Seifenblase eine definierte Dicke. Somit wird das mehrfach reflektierte Licht überall gleich verschoben. Ich messe ein stabiles Farbspektrum. Interessant wird es, wenn man Schafsblut über den Sensor spült.

Kommt dieses aus einem infizierten Schaf, enthält es Antikörper, die an das LPS binden. Dadurch bildet sich auf dem Glaschip eine zusätzliche Schicht. Die Verschiebung der Teilstrahlen zueinander und das resultierende, messbare Farbspektrum ändern sich jetzt, da sich die zurückgelegte Wegstrecke eines Teilstrahls ändert.

Es gilt der einfache Kausalzusammenhang: Je mehr sich das resultierende Farbspektrum ändert, desto mehr Antikörper hat das Schaf im Blut. Sorgt das Blut eines untersuchten Schafes für eine solche Änderung, ist die Diagnose eindeutig: Das Tier ist infiziert. Jetzt ist der Schäfer gefragt. Er muss das betroffene Tier so schnell wie möglich aus der Herde entfernen. Gelingt es, alle infizierte Schafe zu enttarnen, könnte die Herde bald chlamydienfrei sein und die Abortrate sinkt drastisch. Zum Vorteil der Schafe, der Schäfer – und der frierenden Gourmets.

Eine Lösung für viele Probleme

Diese Messtechnik, die Reflektometrische Interferenzspektroskopie (RIfS), habe natürlich nicht ich erfunden. Sie wurde Anfang der 90er Jahreim Arbeitskreis von Professor Gauglitz etabliert. Seitdem ist sie dort auf unterschiedlichste Anwendungen optimiert worden, denn RIfS verwendet man nicht nur zu tierdiagnostischen Zwecken. RIfS macht ganz allgemein winzig kleine Biomoleküle messbar. Solche Biomoleküle zirkulieren beispielsweise auch bei chronischen Entzündungen von Organen im Blut, und zwar jeweils ein anderes bei Problemen mit Niere, Leber oder Milz.

Für die Diagnose ist dieser Umstand ein Vorteil. Man hat RIfS-Chips entwickelt, auf die jeweils nur eine Art dieser organspezifischen Moleküle bindet. Erhält man auf einem dieser Chips ein Signal, ist das entzündete Organ identifiziert. Ein anderes Anwendungsfeld von RIfS ist die Wasseranalytik. In unserem Trinkwasser finden sich immer auch Substanzen, die ungewollten Einfluss auf uns nehmen, das weibliche Sexualhormon Östrogen zum Beispiel. Seit Einführung der Pille gelangt immer mehr dieses Stoffes in den Wasserkreislauf und beeinträchtigt nicht nur uns Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen. Das kann man schwierig verhindern, aber man kann mit RIfS Wasserproben gezielt auf Östrogen untersuchen – direkt am Brunnen oder Fluss. Im Ernstfall können die zuständigen Behörden schnell handeln und das Wasser filtern oder einen Brunnen sperren. Hinter RIfS stecken nur einige wenige clevere Ideen, die auf einem einfachen Naturphänomen beruhen. Die Anwendungsmöglichkeiten aber sind enorm: Wasser, Menschen, Tiere. Und dabei ist RIfS nur ein Beispiel, um das multiplikatorische Potential von Forschung zu verdeutlichen. Im Prinzip ist es doch in allen Disziplinen so: Kaum ist eine neue Methode etabliert oder eine pfiffige Theorie formuliert, bauen findige Wissenschaftler darauf auf. Neue Erkenntnisse werden erlangt und die Bandbreite der Anwendungen wächst. Die Welt wird wieder ein bisschen schlauer und – man will es hoffen – auch besser. Und vielleicht denken wir uns beim nächsten Winterspaziergang, warm eingepackt in einen dicken Wollschal: „Toll, diese Wissenschaft!“

Zum Autor

Valentin Frimmer hat bis September 2011 seine Diplomarbeit in der Biosensorgruppe von Herrn Professor Gauglitz geschrieben. Zwischen 2008 und Frühjahr 2011 war er Herausgeber von Faktor14. Nach drei Jahren Mäkelei an den Texten junger Autoren hat er jetzt selbst erfahren, wie schwierig eine spannende Schreibe und ein verständlicher Ausdruck sein können. Anschließend an seine Diplomarbeit wagt er den Schritt von der studentischen zur professionellen Wissenschaftspublizistik.